Rhinoceros8 レンダリングのポイント

Rhinocero7から標準レンダラーがレイトレーシングになり、Rhinocero8で処理速度が大幅に向上しました。

デザイナーが使用する事が多いRhinocerosは今までサードパーティ製のレンダラーを利用している人が多かったと思います。

ようやくRhinocerosのレンダラーの品質が高くなってきたので、これからレンダリングをしていこうという方や、サードパーティ製レンダラーの購入に迷われている方に向けたRhinoceros8のレンダリングポイントをいくつかお伝えします。

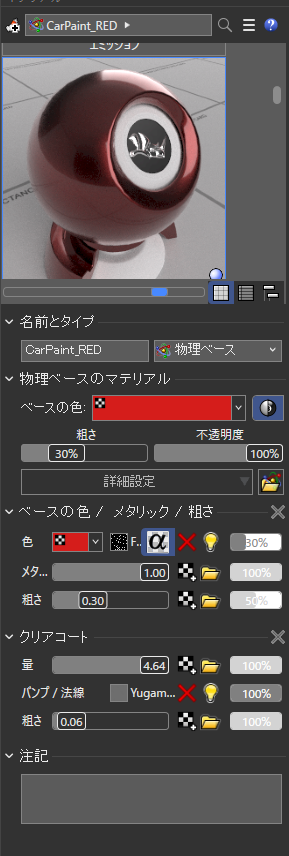

物理ベースマテリアル(PBR)

Rhinocero8の「マテリアル」は昨今CG業界でも主流となっている物理ベースマテリアルです。複数の属性を組み合わせて対象物の質感を表現します。

他のCGソフトではマテリアルの機能と機能(属性と属性)の間を横方向にノードで繋いでいくノードプログラミングが多いですが、Rhinocerosでは必要な属性のウィンドウを呼出して下にスロットを足して行く形で使用します。

各スロットはクリックしていくと更に詳細な設定が入っていますのでかなり複雑な設定を行う事もできます。

細かい設定がめんどくさいという方は、標準で「ガラス」「塗装」「金属」などある程度の設定がついたマテリアルも用意されているので、それを基に微調整を行うか、Rhinocerosのライブラリパネルに格納されているマテリアル集から使用を始めてみるのもいいかと思います。

Freeで配信されているPBRマテリアルを読込む事もできますが、ほとんどの場合テクスチャ以外は細かく値を設定し直さないと使えないケースが多いです。

物理ベースで使用する各属性についてはマクニール公式のページで解説されていますので詳しく知りたいかたはこちらをご覧ください。

https://docs.mcneel.com/rhino/8mac/help/ja-jp/commands/materials.htm

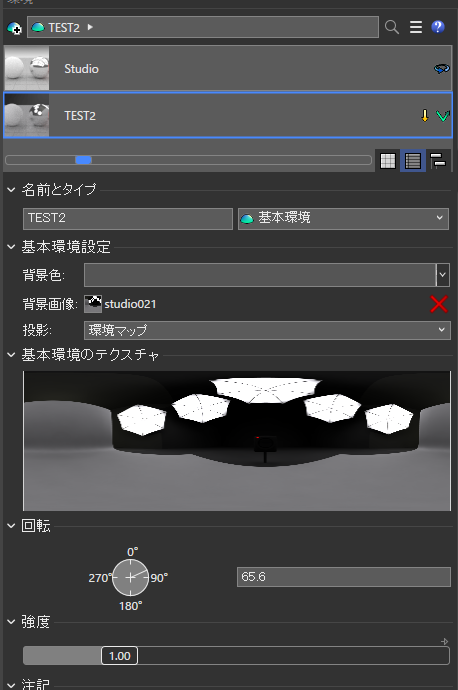

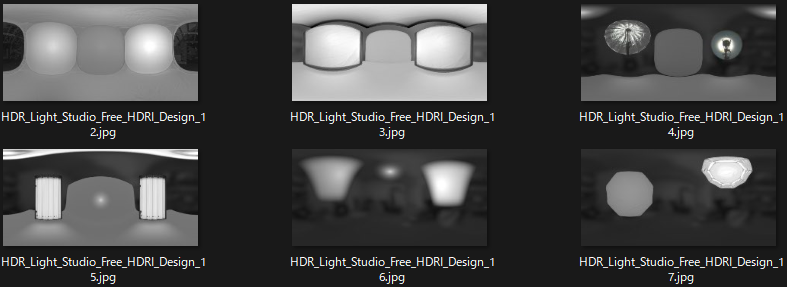

環境

マテリアルが設定できたら次は「環境」の設定です。

ここでいう環境はライティングの事だと思ってください。

ライティング一つで立体感が変わったり、雰囲気が変わったりするのでとても重要な要素です。

Rhinocerosでのライティングではスポットライトやレフ板等の設置を行う前に360°HDR画像の設定を行います。

(HDRは通常の画像に比べてより詳細な明るさの情報を持った画像の事です)

Rhinoceros8では「環境」で設定した360°画像を照明として使用できるのでより複雑なライティングを簡単に設定する事ができます。

Rhinocerosにも標準でいくつかの360°画像がアプリケーションフォルダに入っていますが、「HDRi Studio」で検索するとFreeで360°HDRiを公開しているサイトがたくさんありますので、対象物のイメージに合わせていろいろなライティング環境(360画像)を試してみてください。

ある程度満足のいくHDR環境がセットできたら、カメラ構図の決定後に映り込み用のオブジェクトやライトを追加します。

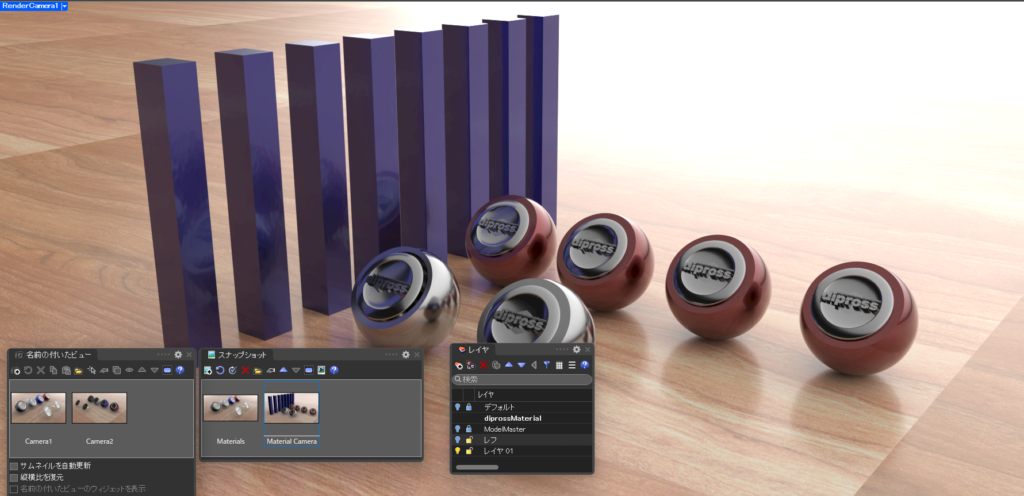

カメラ(構図)

環境がある程度準備できたら

カメラ位置(構図)の設定です

Rhinocero8では構図を保存できる設定が2種類あります

・「名前の付いたビュー」

カメラの位置とレンズ長(画角)を保存・呼出します

・「スナップショット」

オブジェクトの位置やレイヤーの状態、マテリアルの状態、レンダリング設定など複数の要素をバリエーションとして保存できます

対象物と一緒に配置するオブジェクトなどの表示非表示や、暗いライティング、明るいライティング、赤い筐体、青い筐体などバリエーションを持たせる事ができます

最終的に必要になるカメラの構図(正面/右斜め前/左斜め前など)を保存しておきます。

マテリアルやライティングを調整する時は常にここで設定した構図で確認しながら進めます。

レンダリング設定

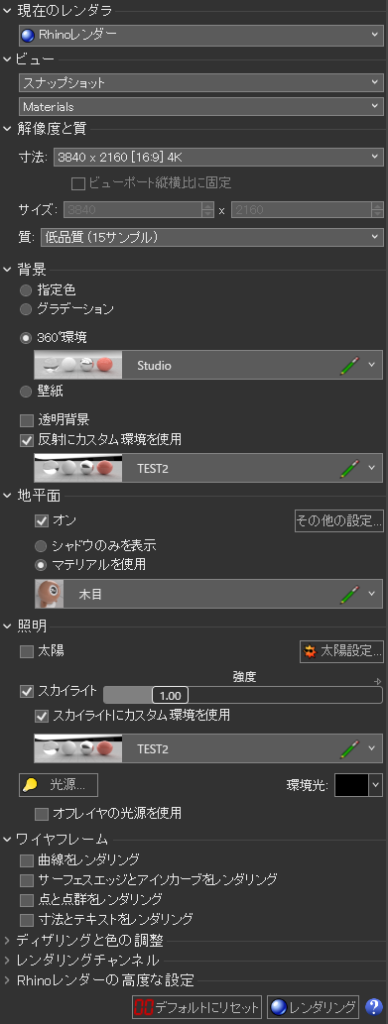

レンダリングの品質や出力に関する設定をレンダリングパネルでおこないます。

沢山項目があるので難しそうに見えますが一つ一つの設定はわりとシンプルです。

・ビュー(カメラ構図)を指定

・解像度 最終的な出力解像度を指定

・品質 テスト用の15サンプル~最終品質の1500サンプルを選択

サンプル数が多い方が綺麗ですが時間がかかります

・背景 背景に「単色/グラデーション/360画像/壁紙/透明」を選択できます

・地平面 地面の表示/非表示や地面で使用するマテリアルを設定

・照明 環境をライトとして設定したり、追加の光源などの明るさを決めます

・ワイヤーフレーム 出力される画像に設計のラインや寸法などのCAD要素を付け加えます

・その他 高度なレンダリング設定(基本的に触る必要はありません)

レンダリングの調整は表示モードを「レンダリング」ではなく「レイトレース」で行います。

「レイトレース」である程度最終イメージに近い状態をリアルタイムで確認しながら調整が可能です。

(PCスペックによってかなり処理が重くなります)

その他

カメラの項目であげた「名前の付いたビュー」はバッチレンダ(自動レンダ)ができるので複数枚の構図があっても自動で連続して出力を行う事ができます。

残念ながら「スナップショット」は現時点ではバッチレンダに対応していません。Scriptで実現する手法もコミュニティで公開されていますので自己責任になりますがそちらで試していただく事も可能です。

製造業向けの商品レンダリングはここまでの内容で基本的なレンダリングができるかと思います。あとはライティングやハイライトの映り込みをどう入れるかなど、商品をよりよく見せるためのテクニックがポイントになってくるかと思います。(広告などのハイエンドCGは除きます)

建設業や空間デザインなどのレンダリングの場合は昼夜の設定や間接照明の追加、小物の配置、植栽や人物など、レンダリングテクニックだけでなく配置物に対する美的センスがとても重要になってくるのかなと思います。(センスについては教えられません)

Rhinoceros8は背景を透明にしてのPNG画像出力も簡単にできますのでレンダリング後の画像合成などもしやすいです。

ぜひRhinoceros8のレンダリングに挑戦してみてください。